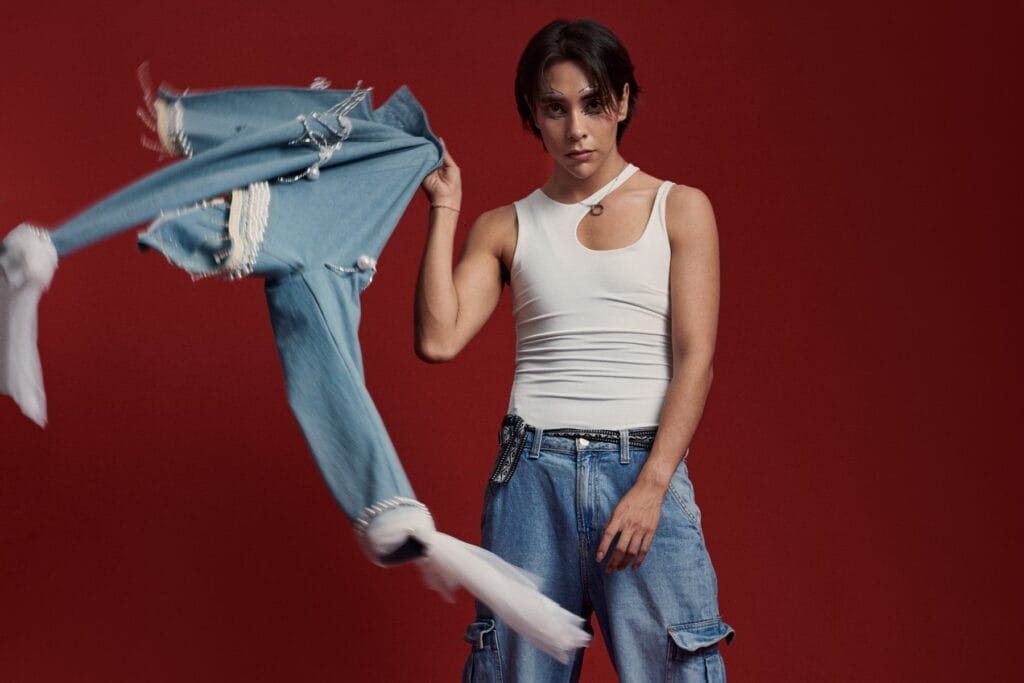

La revolución es suya. Lenin Tamayo Pinares –o simplemente LENIN– es el denominado ‘creador del Q-pop’, estilo que surge del K-pop y se complementa de la música andina y las letras en quechua. Esa mistura sonora le ha valido apariciones en publicaciones prestigiosas como Time, Rolling Stone y Forbes; esta última, incluso, lo sumó a su lista de «jóvenes que están transformando América Latina». Pero también lo llevó a firmar un contrato discográfico con HYBE, sello que representa a BTS, el buque insignia del pop asiático. Así comienza su nuevo camino en la industria global, que –como confiesa en esta entrevista con Tercer Parlante– acarrea nuevos desafíos como artista y ser humano.

¿Qué significa firmar con una multinacional como HYBE y dejar atrás la etapa de artista independiente?

Lenin: Es todo un reto, pero he tenido el tiempo suficiente para entender mejor la situación del mercado global. La emoción que tenía al inicio es distinta a la de ahora. Como peruanos que siempre estamos esperanzados en dar a conocer nuestra voz al mundo, a veces pensamos que la industria global viene como un salvador. Pero esto también implica muchas responsabilidades. Mi proyecto es algo novedoso, y la industria está curiosa por lo que voy a ofrecer.

También estuviste de gira por Asia. Visitaste Corea del Sur, Tailandia, India y Vietnam. ¿Sientes –o has sentido– que en el extranjero te valoran más que en Perú?

L: Fueron sentimientos encontrados. Todo lo gestamos de forma independiente. El primer país que visité fue Corea del Sur. Ahí tenía reuniones pendientes en las instalaciones de la empresa [HYBE]; lo primero era visitar sus oficinas. Hay dos documentales que registran mi visita al país, desde el momento en que pisamos el aeropuerto en Seúl hasta el final.

Sabía que mi cita en Corea iba a ser muy importante. La emoción del joven al que le gustaba el K-pop pasó a un segundo plano. Mi enfoque estaba en lo profesional: conocer las instalaciones y saber cuál era su punto de vista sobre mi música. Me sentí pequeño en un momento. Estaba solo con mi madre, cantando en quechua en Corea frente a gente importante. Pero, poco a poco, fui entendiendo cómo la industria musical nos mira, y comprendí lo que te hace especial como artista peruano y qué es lo que realmente puedes aportar al mundo.

¿Que es…?

L: Puede sonar fuerte lo que voy a decir, pero cantar en una lengua originaria te pone en una caja de cristal. Lo cual es malo, si lo ves desde el punto de vista artístico, porque te están limitando y etiquetando. Pero también lo entiendo desde el lado profesional. Vengo de una cultura originaria, y aunque el Perú sea un país con varias culturas, para el mercado global representamos una sola unidad.

¿Eso, en algún punto, no llega a fastidiarte?

L: No me sirve de nada agobiarme porque el mundo me vea así. Al contrario, eso me puede dar libertad. ¿Qué pasa si esta caja de cristal se convierte en mi libertad? Tal vez ahora sea pequeña, pero dentro de ese espacio nadie más va a saber qué hacer mejor que yo. Porque ellos no conocen. ¿Por qué ponen un límite? ¿Por qué ponen esta caja dentro de mi proyecto? Porque no entienden al 100% cómo hacer lo que yo hago. Esa pequeña caja crecerá, se volverá más grande y, en algún momento, será una plataforma desde donde podré tener más poder de injerencia en el propio mercado. Si lo miras desde una perspectiva organizacional, es interesante.

En países como Corea del Sur hay una inversión millonaria en cultura. De allí que el K-pop traspasara fronteras y llegara hasta el Perú. En nuestro país, ocurre lo contrario: se recortan estímulos económicos y la cultura queda relegada…

L: Como peruanos hemos construido una identidad bastante frágil. Pensamos que es sólida, pero si lo miras a profundidad, estamos separados por muchos lados. Solo vemos la patria cuando hay fútbol, o ahora con la gastronomía. Tratamos de unirnos con pequeños retazos de lo que somos como peruanos. La gente está divorciada de su cultura.

***

Hablemos del quechua, una lengua originaria que ha estado muy presente en tu proyecto musical. ¿Cómo ha sido llevarla al escenario internacional y qué reflexiones te genera su recepción fuera del Perú?

L: El quechua no es una barrera. Estoy ahí, parado frente a gente tan importante, abrazando el quechua. Lo que en teoría es una barrera en mi país, afuera es una puerta. En la gira por Asia me di cuenta de que la idea de que el quechua es una barrera… es una idea que solo existe en Perú. Para el resto del mundo, el quechua es parte de una cultura, con sus tradiciones, su forma de ver el mundo, su propia música y expresión. Entonces te preguntas: «¿Qué pasa aquí, en Perú, que no podemos empatizar con nosotros mismos?» . Es cierto que el mercado te pondrá dentro de la caja de cristal que ya mencioné, pero para mí puede ser el inicio de algo grande. El quechua representa un puente para abrir y conectar con la audiencia.

Es muy clara la figura de la caja de cristal. Como si quisieras entrar al sistema y transformarlo desde adentro.

L: Exacto. Es eso: hacer un cambio desde adentro. Es un reto y es difícil, pero si lo logras, te abre más puertas.

¿Y si llega el día en que los argumentos de la industria global sean más fuertes que tus ganas?

L: Por esa razón, estoy en un proceso de transición. El concierto en el Circuito Mágico del Agua [realizado el pasado 22 de junio] fue una manera bonita de arraigarme a mi propia patria y decirle a la industria global: «Espéranos. Hemos hecho todo esto de manera independiente. Queremos dejar la evidencia para nuestros compatriotas». Seguimos ese norte hasta el final, lo que hizo que el camino se sintiera más cansado. A veces me pregunto: «¿Por qué caminé tanto?». Pero estás en Perú, y el país tiene esos accidentes geográficos tan dramáticos que son parte de nuestra esencia. Igual hay incertidumbre y muchas presiones acerca de lo que pueda pasar con el proyecto.

¿Te refieres al ‘hate’ que recibes?

L: El ‘hate’ pasa a un quinto plano. Por un lado, está la presión de la industria musical peruana que no está acostumbrada a abrirse a otros proyectos musicales. Por otro lado, está la presión del mercado global, que espera ver cómo nos comportamos. Es como si estuviera entre dos fuerzas. Estoy tratando de que el proyecto se sienta sólido desde adentro.

¿Cómo estás llevando ese proceso? ¿Has podido conocer cómo son otros mercados más cercanos al peruano?

L: He ido a Colombia a hacer nuevas canciones con los productores de Karol G, Peso Pluma y otros referentes de la industria latina. Estuve en un campamento musical por primera vez. Al comienzo tenía temor, porque sabía que estaba con gente de la industria de música latina. Igual, mi proyecto es más cercano al K-pop y la música andina que a la música latina como tal.

Tu propuesta clama un compromiso con la identidad andina. ¿No temes que, en algún punto, se refuerce la exotización de nuestra cultura en el extranjero?

L: Ahora mismo es mi única herramienta. Considero que muchos artistas han mitificado o exotizado su propia historia. De alguna forma u otra, porque somos seres humanos y necesitamos una narrativa que nos ordene la cabeza. Desde ese punto de vista, ya estás mitificando tu existencia. El mundo es un desorden y hay que aceptarlo así.

Me gusta pensar que es como el Coricancha: tú ves la iglesia inmensa arriba, pero debajo sigue el templo. Básicamente, ese es todo el sistema.

¿Pero cómo logras el equilibrio entre dos expresiones culturales tan distintas como el quechua y el k-pop?

L: No hay tanta diferencia. Para empezar, la música andina es fusión. Quien no acepte eso está condenado a perderse en el tiempo. La cultura andina es fusión. Puedes ver una guitarra ayacuchana, una guitarra cusqueña, la forma de tocar el huayno. Es un sonido muy nuestro, pero quizá también parte de una herencia española. El charango, que es un instrumento andino, tal vez en un momento fue una bandurria o mandolina que achicaron y escondieron bajo un poncho, porque no se permitía tocar instrumentos a nuestros antepasados. En lugares con fuerte influencia católica como Cusco, puedes escuchar cantos corales con melodías que, si las visitas en tu memoria, podrían ser también melodías incaicas.

El K-pop puede combinar con la música andina como con cualquier otro género. Ningún accidente geográfico impedirá que construyas algo encima, porque es parte de nuestra esencia hacerlo así. Irónicamente, la mayor dificultad ha sido encontrar un espacio para mi proyecto en Perú. Ese es mi mayor reto.

¿Te ha tocado enfrentarte a la discriminación por tu identidad andina?

L: Sí. Y he normalizado muchas cosas, o las he ignorado para no distraerme. Decía: «No voy a cambiar a la gente respondiéndole. No les voy a cambiar su forma de pensar». Pero ahora pienso diferente. Si pudiera volver tres años atrás, le diría al Lenin del pasado: «No respondas a los comentarios, pero no tengas miedo a una que otra vez enfrentarlos porque no estás haciendo nada malo».

Estudiaste Psicología. ¿Cuánto de psicólogo hay en tu faceta artística?

L: Me ayuda mucho. El proyecto tiene muchas presiones: del mercado, del entorno personal, de afuera. Siempre hay fuerzas presionando. Lo que estudié me da pautas importantes para seguir avanzando.

¿Cuál fue el punto de quiebre que te hizo creer que podías ser artista?

L: Postulé en octavo ciclo de la carrera a un concurso de canto. Cuando gané y vi el trofeo, tuve el valor de ir a mi casa, hablar con mi madre y decirle que quería ser artista.

¿Escuchas otros géneros musicales? ¿Qué tan cerca te sientes del rock, la cumbia o la salsa?

L: En casa, desde siempre, hemos escuchado música de todo tipo: musicales, rock de los 80, techno, baladas, música andina, trova argentina, música regional mexicana.

¿Tienes algún artista favorito fuera del K-pop?

L: Cuando era niño me fascinaba Mercedes Sosa. Ver la imagen de una mujer con poncho, sentada, tocando su tinya, cantando con su voz sobre el dolor humano, sobre el sentido de un pueblo… esas cosas no las entiendes del todo en el momento, pero se quedan en tu cabeza. En la universidad, me gustaba escuchar el álbum El Mal Querer (2018) de Rosalía. ●